パリ・コミューン(Commune de Paris、

Paris CommuneまたはFourth French Revolution)

パリ市の自治市会(革命自治体)のことであるが、ここでは国防政府のプロイセンとの和平交渉に反対し、同時期にフランス各地で蜂起したコミューン(la

Commune)のうち普仏戦争後の1871年3月26日に、史上初の「プロレタリアート独裁」(マルクス)による自治政府を宣言した。

マルセイユ、リヨンなど7つの地方都市でも結成が宣言された。短期間のうちに実行に移された社会主義的な政策は、のちの世界に影響を与えた。

その年の冬は寒波が発生し、燃料と食糧不足が深刻となった。パリ市内のガス灯は消え、街路樹を切り倒し薪とし、馬車の馬を喰い、犬、猫、鼠が肉屋に並んだ。厳しい状況下に市民は資材の寄付を募り、資材を溶かしたものを原料として元込式大砲を鋳造した。そんな中、とどめを刺すようにプロイセン軍は市内への砲撃をはじめた。パリ市民はドイツ人に憎悪を抱くようになる。1871年1月28日、国防政府は極秘にすすめていたプロイセンとの三週間の休戦協定に調印した。

2月8日国民議会選挙がおこなわれた。ユーゴー、ガリバルディ、ガンベッタを含むパリをはじめとした都市選出の議員は抗戦を主張する急進的共和派がほとんどだったが、議員の大半をしめる地方議員は、講和を主張する王党派が投票の多数をしめた。2月12日国民議会がパリを避けるようにボルドーで招集され、降伏後の和平交渉を担う穏健的共和派のティエールを首相とする臨時政府が誕生した。

議会はアルザス=ロレーヌの割譲、および50億フランの賠償金という条件を講和派の多数決により承認した。ティエールは、この賠償金の貸付の融資先をフランスの金融家に与え、加えて「パリの悪党ども」を処理することを条件に、第二帝政下で肥大した金融家の支持をとりつけた。パリ包囲に対して多大な犠牲を払った抗戦派は、この決定に憤慨し議席を去った。

議会は反パリ政策(国民衛兵への給与停止、家賃支払猶予の撤廃[7])を次々と決定し、パリ市民と政府との亀裂は決定的となった。

1871年3月1日、プロイセン軍は祝勝パレードのためにパリに入市した。 ヴェルサイユ政府はパリ市民を逆なでするこの行為を避けるよう画策したが、プロイセン軍は強行しパリ市民は屈辱に甘んじた。 このときビスマルクは「おそらく腹黒いマキャベリズム」から武装解除を行わなかった。

これがきっかけとなり、一時的に国家機構が停止し無政府状態が生じた。その空白を国民衛兵中央委員会が埋めることとなった。

コミューンの宣言

国家機構から放棄されたパリ市民は、国民衛兵中央委員会の下でコミュニティを通じて、自発的に行政組織を再稼動させた]。 国民衛兵中央委員会は自らの権力基盤を正当化するために3月26日パリ市民による代表制普通選挙が行われた]。その後1871年3月28日に市庁舎前でパリ・コミューンが宣言され、以後5月20日までパリを統治することとなる。その間、教育改革、行政の民主化、集会の自由、労働組合の設立、女性参政権、言論の自由、信教の自由、政教分離、常備軍の廃止、失業や破産などによる社会保障などの革新的な政策が打ち出され、暦も共和暦が用いられた。

コミューンの終焉

ティエールのヴェルサイユ退却後国民衛兵を指揮していた中央委員会の興味は普通選挙と愛国心からの対プロイセン徹底抗戦であり、ヴェルサイユ政府の打倒はその範囲ではなかった。 また、議会成立後も議会と中央委員会間の内部対立は絶えなかった。 ヴェルサイユ政府はコミューンが手中にした自由と対立を謳歌している間を利用してプロイセンのビスマルクと交渉し、捕虜となっていたフランス正規兵17万人を返還させコミューンの国民衛兵4万に対して数的優位を築くことに成功した。

4月2日、普仏戦争での敗北の将という汚名返上に燃えるマクマオン元帥率いるヴェルサイユ政府軍による攻撃が開始された(パリの東部と北部はプロイセン軍により封鎖)。コミューン側はパリ周辺の要塞を次々と失い、 5月21日ヴェルサイユ政府軍がスパイの手引きにより、サン・クルー市門からパリ市内に突入しバリケードによる市街戦に突入した。1848年のパリ蜂起の経験から市街戦を熟知していたヴェルサイユ政府軍は焼夷弾と榴弾により、次第に国民衛兵を追い詰めた。 ヴェルサイユ政府軍は捕虜をとらず銃殺していたため、コミューン議会は報復として人質となっていたパリ司祭一団を処刑した。 戦闘のさなか、5月24日パリ市役所に火災が発生し、続いてパリ全土が火災につつまれた。建物のなかには、国民衛兵により戦略的に燃やされたものがあった。 火災は女性の放火魔「石油女」(petroleuse)による仕業というデマがヴェルサイユ新聞によって流布され、ヴェルサイユ政府軍により身なりの汚れた女性が多数銃殺された。

この「血の1週間」と呼ばれる戦闘により3万人にのぼるといわれる戦死者を出してパリコミューンは瓦解、ペール・ラシェーズ墓地での抵抗と殺戮を最後に5月28日パリは鎮圧された。 戦闘終了後も、ヴェルサイユ政府軍の白色テロは収まらず、多数の国民衛兵および市民が即決裁判により老若男女を問わず銃殺された。ヴェルサイユ政府は国民衛兵の死体を葬ることを許さなかった(結局悪臭で迷惑になったため禁令が解かれる)。

銃殺をまぬがれた捕虜、外国人、密告により通報された市民など約5万人がヴェルサイユに連行された。 亡命したコミューン活動家にも追及の手がおよんだ。

第三共和制の成立

パリ・コミューンの制圧は、穏健的共和派や王党派にとっては「危険な過激思想を吹聴する叛徒」を排除する絶好の機会であった。 逆に、これによりティエール率いる共和派は、農民、ブルジョワジ、王党派から第三共和政という政治形態の支持を得られることとなった。

国民衛兵中央委員会の一部に第一インターナショナルが参加していたことから、カール・マルクスはコミューン崩壊の2日後、『フランスの内乱』を執筆し、コミューン戦士の名誉を擁護するとともに、コミューンの事業からプロレタリア革命理論を抽出した。この著作の中でマルクスはコミューンを労働者階級のための国家と規定し、共産主義革命におけるプロレタリア独裁の歴史的必然性を説いた。

なお、血の一週間においては「叛徒」の放火によりパリ市庁舎が焼失し、パリ改造前に作成されていたパリの地図を含む数多くの歴史的文書が失われた。

コニューンその政策

普通選挙によって選ばれた議員には、労働者ばかりではなく、法律家、医師、教員、ジャーナリストなど、職業も思想もさまざまなな人びとが含まれていた。

パリ・コミューンの政権は72日間という短命で終わったが、教会と国家の政教分離、無償の義務教育に関してはコミューン崩壊後の第三共和政に受け継がれた。国としての女性参政権は1893年のニュージーランドで実現した。

パリ・コミューンの72日間

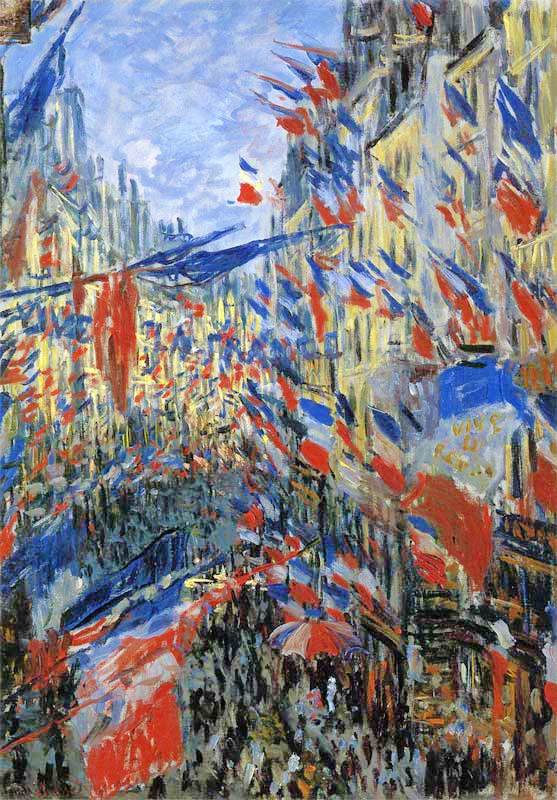

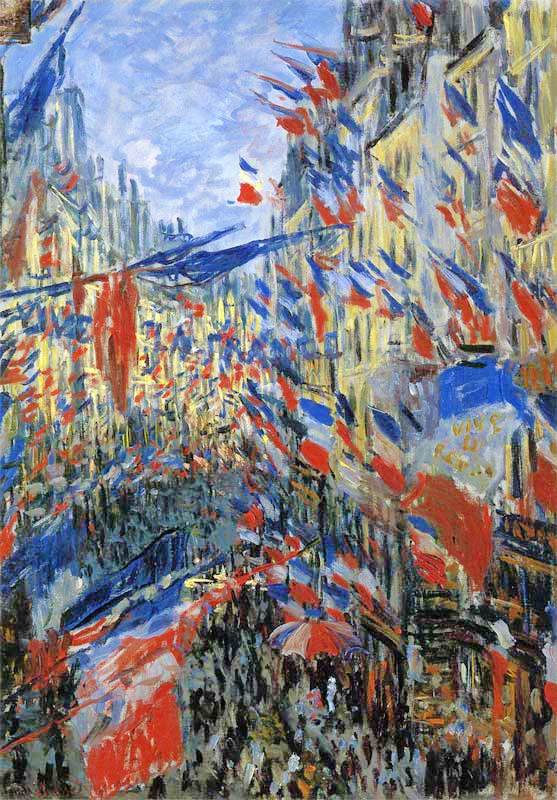

Claude Monet

<サン・ドニ街 1878年6月30日の祝日>

1871年3月26日にパリで民衆が蜂起して誕生したパリ・コミューン。1878年6月30日は第三共和制のもとフランスで初めての国民の祝日となり、パリ市街中で人々が熱狂的に祝った。モネ38歳の作品。