日本で奉安されたのが、現さいたま市(旧岩槻市)の慈恩寺である。後に奈良市の薬師寺「玄奘三蔵院」に一部分骨された。

(Wikipedia)

ナーランダ大学では戒賢に師事して唯識を学び、また各地の仏跡を巡拝した。ヴァルダナ朝の王ハルシャ・ヴァルダナの保護を受けハルシャ王へも進講している。こうして学問を修めた後、天山南路を経て帰国の途につき、貞観19年1月(645年)に、657部の経典を長安に持ち帰った。

この事業の拠点は後に大慈恩寺に移った。さらに、持ち帰った経典や仏像などを保存する建物の建設を高宗に進言し、652年、大慈恩寺に大雁塔が建立された。その後、玉華宮に居を移したが、翻訳はそのまま続けた。麟徳元年2月5日(664年3月7日)、玄奘は玉華宮で寂した。

その際、中国語に相応しい訳語を新たに選び直しており、それ以前の鳩摩羅什らの漢訳仏典を旧訳(くやく)、それ以後の漢訳仏典を新訳(しんやく)と呼ぶ。『般若心経』も玄奘が翻訳したものとされているが、この中で使われている観自在菩薩は クマーラジーバによる旧訳では観音経の趣意を意訳した観世音菩薩となっている。訳文の簡潔さ、流麗さでは旧訳が勝るといわれているが、サンスクリットの原語Avalokite?vara「アヴァローキテーシュヴァラ」は「自由に見ることができる」という意味なので、観自在菩薩の方が訳語として正確であり、また玄奘自身も旧訳を非難している。一説では唐の太宗皇帝の姓名が「李世民」であったため、「世」の字を使うのが避諱によりはばかられたからともされる。一方、玄奘にはこの『般若心経』をはじめとして維摩経など、あたかもクマーラジーバ訳に上書きして済ましたかのごとき翻訳もあり、彼の学究としての興味の程度により仕事ぶりが変わるようである。玄奘自身は、明確に特定の宗派を立ち上げたわけではないが、彼の教えた唯識思想ともたらした経典は、日中の仏教界に大きな影響を与えた。

法相宗の実質的な創始者は玄奘の弟子の基である。しかし、『仏祖統紀』などは、玄奘とナーランダー留学時の師である戒賢までを含めた3人を法相宗の宗祖としている。遣唐使の一員として入唐した道昭は、玄奘に教えを受けた。道昭の弟子とされるのが、行基である。

雲洞山月窓寺(禅宗 曹洞宗)

西遊記

法隆寺

吉祥寺・月窓寺の三蔵

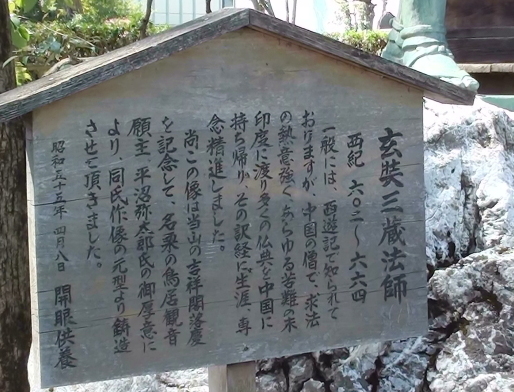

玄奘三蔵法師

| 月窓寺座禅会 |

| 毎月第1火曜日 6:00〜8:00 |

| 会費なし |

| 合気道月窓寺道場 |

| 東京都武蔵野市吉祥寺本町

1-11-26 禅曹洞宗月窓寺内 電話 道場直通 稽古時間内 0422-21-7100 |

| ○道場長 |

| 禅曹洞宗月窓寺住職 村尾昭賢師 |

| ○指導 |

| 多田 宏 九段 |

| 坪井 威樹 七段(早大OB) 他高段者多数 |

| 入江 嘉信 六段(合気会本部道場指導員) |

雲洞山月窓寺、曹洞宗。四辻の四軒寺とは蓮乗寺、光専寺、安養寺、月窓寺をいう。村尾昭賢住職。

月窓寺

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11

0422-22-2345